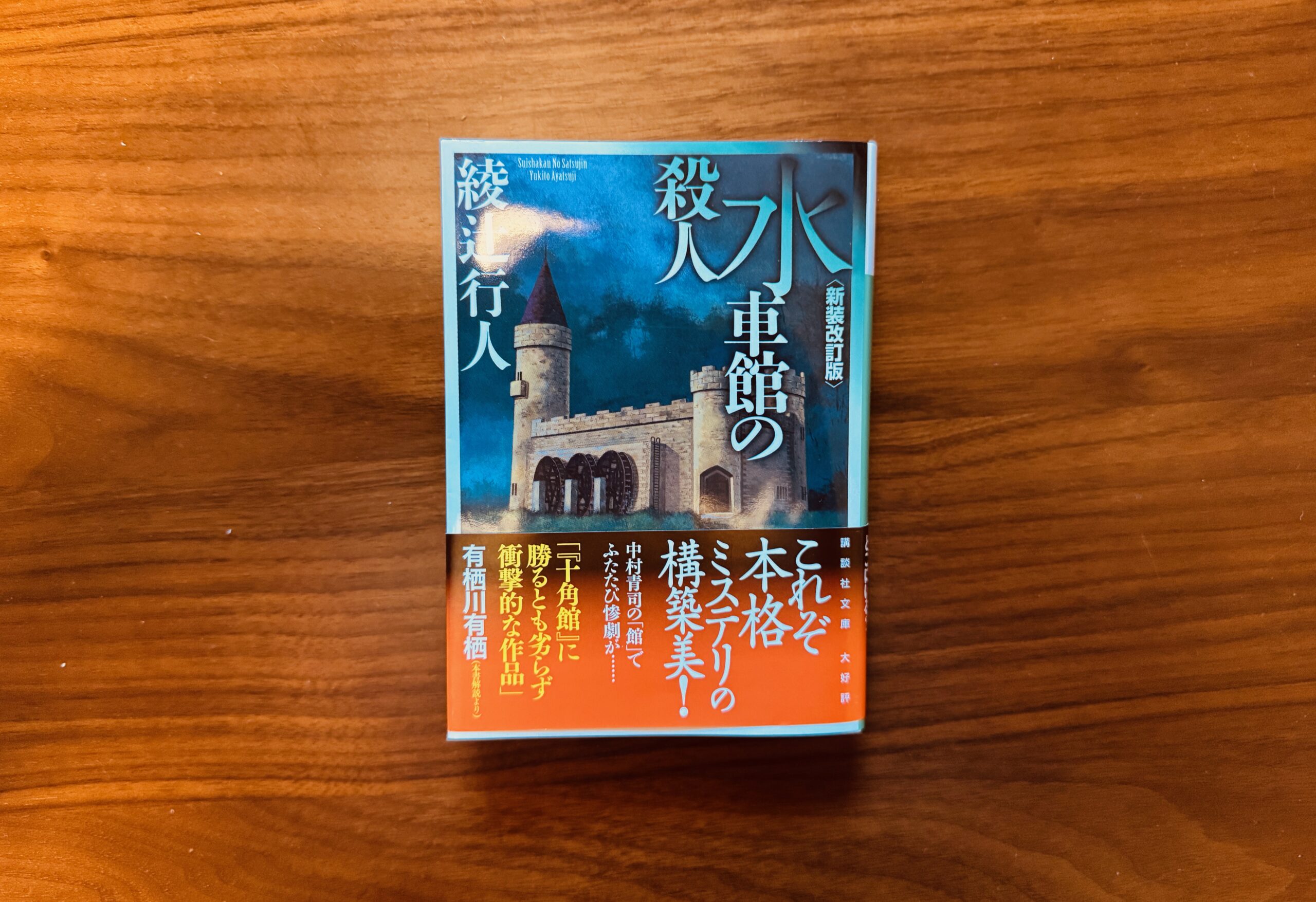

今回は小説『水車館の殺人』綾辻 行人(著)のご紹介!

本作品は、「館シリーズ」の第二作目にあたります。人前では必ず仮面を被った館の主人と一緒に暮らす美少女。あまりにも釣り合わない二人が住んでいるのが、水車館と言われる建物。

登場人物の不気味さと建物自体の不気味さが相まったこの環境で、事件が発生します。どうやらこの水車館には有名な?画家の作品が数多く展示されているようで、その中には幻の作品もあるとか。

書籍の情報を以下にまとめます▼

INFO

タイトル:『水車館の殺人』

著者:綾辻 行人

出版社:株式会社 講談社

発売日:1992年3月

メモ:「館シリーズ」の二作目

あらすじ

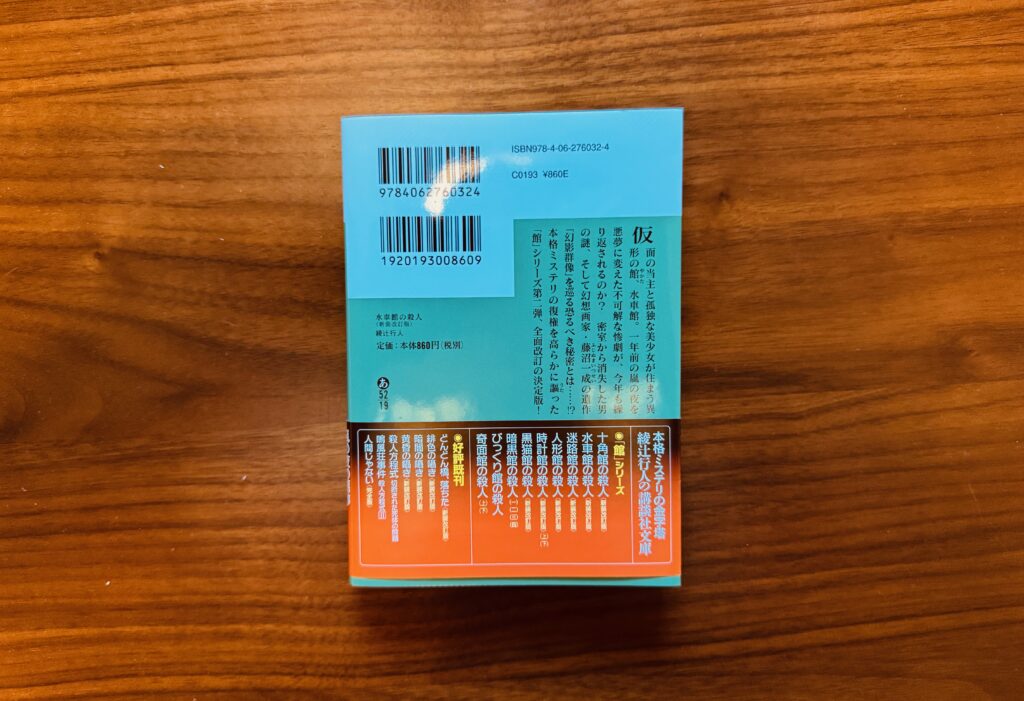

仮面の当主と孤独な美少女が住まう異形の館、水車館。一年前の嵐の夜を悪夢に変えた不可解な惨劇が、今年も繰り返されるのか?密室から消失した男の謎、そして幻想画家・藤沼一成の遺作「幻影群像」を巡る恐るべき秘密とは・・・・・・!?本格ミステリの復権を高らかに謳った「館」シリーズ第二弾、全面改訂の決定版!

『水車館の殺人』裏表紙より

読書感想

お面の行方

私が子供の頃、家の近くで開催されていた夏祭りに行くと、車道に沿ってずらりと出店が並んでいた。夏祭り当日は、車両規制がされるため、いつもは多くの車が行き交う車道も歩行者天国になる。普段歩けない場所を堂々と歩けることだけでも幼い私にとっては特別感があった。

多くの出店が繰り出している中、毎年親に買ってもらうラインナップは決まっていた。焼きそばと綿菓子だ。焼きそばなんて普段の生活でも食べているのに、なぜ出店で買った焼きそばは美味しく感じるんだろう。子供ながらに考えていた。

さらにもう一つ、子供ながらに疑問に思っていることがあった。それは、お面屋さんだ。スーパーヒーローや仮面ライダーをはじめ、さまざまなキャラクターのお面が売られている。これも夏祭りの出店における定番であろう。しかし、私は子供の頃からこのお面に興味を抱いていなかった。

というのも、過去に友達の家にあった、いつかの出店で購入した仮面ライダーのお面をつけさせてもらったことがあった。その時の息苦しさといったらなにか。満足に呼吸ができない鬱陶しさと、ポリエステル独特の匂いで気持ちが悪くなってしまった。

そもそも長時間つけるように作られていないのだろう。その証拠に、親に買ってもらった仮面ライダーのお面を持った少年も、顔面から後頭部へお面をずらして被っている。側から見た時、頭の両側に顔が存在する様はとても滑稽に写っていた。

芸術が存在する世界

絵のうまさを評価する際、私のような素人は、いかに現実に存在するものを忠実に書き写すかで判断をしている。対象物と比較をし、同じようなものが描けていればすなわち「絵が上手い」ということだ。

ある日私が街中を歩いていると、大小さまざまなキャンバスを歩道に並べて販売している人に遭遇した。どうやらそれらの作品は、白いTシャツに黒いジーンズを履いて、団扇を仰いでいるその人が実際に描いたらしい。

その前を通り過ぎるついでにちらっと見たのだが、描かれている絵のほとんどは何を描いているのかが全くわからない作品ばかりだった。「これらは果たして上手いのか?」それが私の感想だった。

その路上販売店から歩くこと数分のところで用事を済ませた私は、ごく自然な流れで、また路上販売店の前を通ることになった。そこに着いたタイミングで、「そういえば絵を売っていたな」と思い出す程度の印象だった。

通りかかると、先ほどとは違い、白いシャツをこざっぱりと着こなした老人がその店主と話をしていた。少し気になった私は、歩くペースを抑え、その老人と店主がどんな会話をしているのか耳を傾けた。

「こんな素晴らしい作品に出会えたのは初めてだよ」老人の声が聞こえた。「こんな素晴らしい作品?」私の頭の中には「?」マークが浮かんだ。「この何を対象にしたかもわからない作品を賞賛しているこの老人は何者だろう」老人の方に興味を抱いてしまう私は、それだけで絵画に疎いことがわかってしまう。

結局その老人は数点の絵画を購入し、意気揚々とその場をさっていった。私は老人が購入した絵画と同じデザインをした作品を眺めていた。おそらく女性を描いた作品なのだろうが、輪郭から髪型、顔のパーツに至る部分まで、全てがぼやーっと描かれていた。私が見た感じ、女性なのでは?と思ったが他の人が見たら、男性では?と思ってもおかしくはない。

「この作品のどこに惹かれたのだろう」そんなことを考えていた私の隣にその路上販売店の店主がやってきた。「不思議でしょう?なぜ売れたかって。どうやら去年亡くなった飼い猫にそっくりだったみたいなんです。あの絵が」「飼い猫?」芸術という抽象世界が、この世の中で確立された理由がなんとなくわかった気がした。

コメント