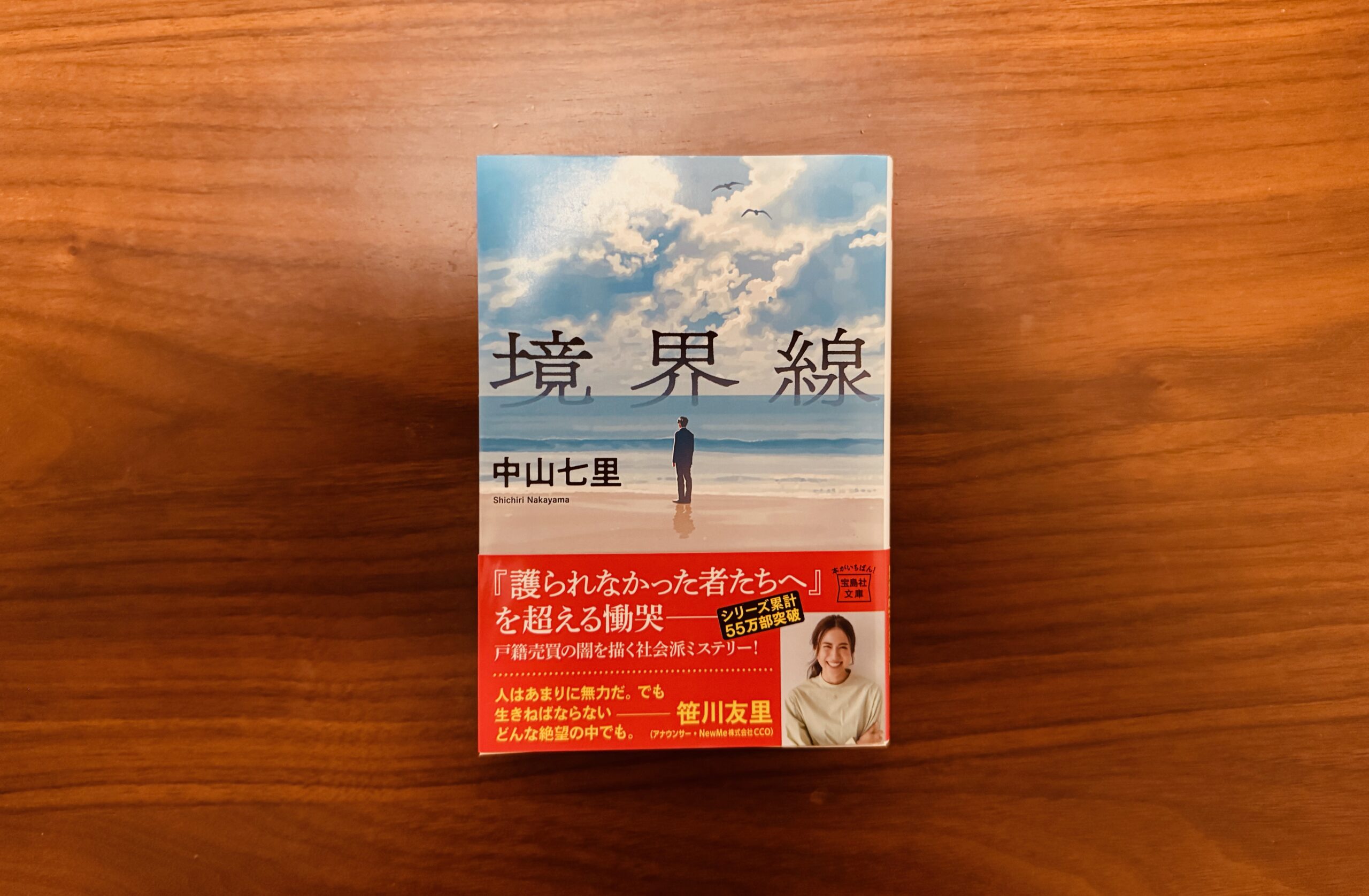

今回は小説『境界線』中山 七里(著)のご紹介!女性の遺体が発見された。主要人物の刑事が身元を確認してみると、自分の妻だと判明。しかし実際の遺体は、、、、妻ではなく全くの別人だった。

刑事の妻は、東日本大震災で被災して今もなお行方が分かっていなかった。遺体で見つかった女性は生前、自分の妻の身分を使って生活をしていたらしい。大切な人の身分を勝手に使われたことに言葉では言い表せない憤りを感じる。

書籍の情報を以下にまとめます▼

INFO

タイトル:『境界線』

著者:中山 七里

出版社:株式会社 宝島社

発売日:2024年8月

メモ:『護られなかった者たちへ』につづく「宮城県警シリーズ」

あらすじ

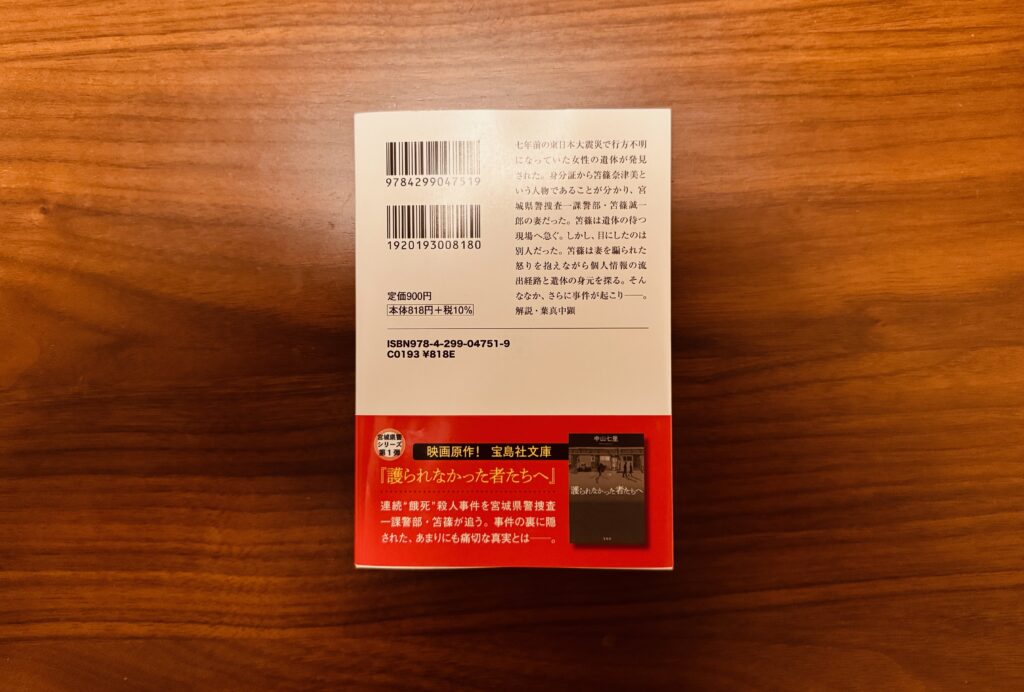

七年前の東日本大震災で行方不明になっていた女性の遺体が発見された。身分証から笘篠奈津美という人物であることが分かり、宮城県警捜査一課警部・笘篠誠一郎の妻だった。笘篠は遺体の待つ現場へ急ぐ。しかし、目にしたのは別人だった。笘篠は妻を騙られた怒りを抱えながら個人情報の流出経路と遺体の身元を探る。そんななか、さらに事件が起こりーーーーーーー。

『境界線』裏表紙より

読書感想

私の証明

大学のサークルの飲み会。久しぶりのお酒ということもあり、だいぶ舞い上がってしまった。シラフの状態だと決して朝まで飲みたいなんて思わないのに、アルコールの力とや恐ろしい。

結局3軒はしごして終電を逃す。一緒に飲んでいた仲間も道連れにしてカラオケボックスで朝まで過ごすことに。

午前2時過ぎ。少しずつ体内からアルコールが抜けてきた感じがある。こうなると、どっと終電を逃したことを後悔する。アルコールに酔っぱらっていた時はノリノリだったのに、お酒が抜けてくると、とたんに家に帰りたくなる。シャワーを浴びたい、家のベッドで眠りたい。始発の電車が走りだすまであと3時間くらいある。

とうに誰も歌わなくなったカラオケボックスの一室でただただじっと時間が過ぎていくのを待つ始末。日が昇り、カラオケボックスを出たときには体と気持ちはくたくただった。

路線が違う友達と別れて、改札を通ろうとしたとき、Suicaや免許証などが入ったカードケースがないことに気づく。そのカードケースはいつも右のお尻のポケットに入れていた。何度お尻を触ってもカードケースの感触はない。

カードケースをどこかに落としてしまったことに気が付くまで、数秒の時間を使った。一気に血の気が引き、一気に目が覚めた。人間はこんなにも置かれた状況によって、体の状態が変わるのかと焦る気持ちの一部で考えていた。

カードケースの中にはSuicaや免許証以外にもクレジットカードやキャッシュカード、学生証などほとんどのカード類が入っていた。そのすべてを落としてしまったこと、そして、免許証の再発行、クレジットカードは利用をまず停止しなければいけないなど、これからやらなければならないことで頭の中はいっぱいだった。

正直いつ落としたのかもわからなかった私は、とりあえず駅の落とし物管理室を訪ねてみることにした。行ってみると「対応時間外」のプレートがドアのところにつるしてあった。そうだ、まだ時刻は午前5時を少し回ったところだった。

焦る気持ちもあったがとりあえず家に帰ることにした。久しぶりに現金で切符を買った。その駅から自分の住む町の最寄り駅まで約1時間半。最寄り駅につく頃には落とし物管理室も開いているだろう。そのタイミングで電話をかけてみることにした。

電車での1時間半はとても長く感じた。本来であればカードケースをなくしたタイミングでクレジットカードの利用を停止する必要があった。しかし、いちるの望みにかけて、落とし物管理室に届けられていることを想定して連絡を遅らせていた。この自分の判断が吉と出るか凶と出るか。電車の中では、そればっかり考えていた。

長い長い電車での移動を終え、早々に落とし物管理室へ電話を掛けた。担当者とのやり取りはとてもあっさりしたものだった。カードケースの特徴を伝えると、とある女性が届けてくれたとのこと。こちらで管理しているので、タイミングのいいときに取りに来てください。担当者にとっては落とし物の管理は日常茶飯事なのだろう。私の興奮具合との温度差はかなりのものだった。

一気に体から力が抜けた。どこに落ちていたのか、いつ拾ってくれたのか。そんな情報を聞く余裕もなく、電話を切った。急いで最寄りの駅からまた電車に乗って引き返した。

落とし物管理室を訪ねると年配の男性が対応してくれた。カードケースの特徴を伝えると確かに届けられていると。すると年配の男性は荷物を引き取るためには、身分証が必要だといった。それを聞いた私は「あ、身分証が必要なのね」と頭の中で考えたのだが、身分証も落としたカードケースに入っていることに気付いた。

身分を示すものがない状態。いったい私という人間をどう証明すればいいのだろう。自分の身分はいとも簡単にそのありかを見失うものなのだと感じた。私は私である。でもそれを知っているのは私だけかもしれない。

身分証も一緒に落としてしまったことを伝えると、「ですよねー」と年配の男性。結局、これまた落とした免許証の顔写真と私が同じであることを確認してもらいカードケースを受け取ることができた。本当にこのカードケースは私のものなんだよね?

多様性に任命された人たち

多様性という言葉が一般的になってきたが、言葉の意味を理解するのは難しい。多様性とはつまり、この世界にはいろんな価値観や見た目を持った人たちがいるが、そこに優劣はなく、みんな平等であるということを表す言葉だと思う。

しかし、いろんな価値観を持っている人であったり、見た目の問題もそうだが、昔からそういった人は存在していた。それを今になって多様性という言葉を使ってフィーチャーすることがよくわからない。

過去の私たちの行いとして、いわゆる差別をしてしまっていたことを認めて、考えを改めて再スタートしていこうということなのか。多様性という言葉が一般的になるずっと前の自分を思い出してみたとき、差別をしているという感覚すらないくらいフラットだった。あえてフィーチャーをすることはかえって、目立たせてしまっていないかと感じてしまう。

小学生の時、私は、クラスに親しい友達がいなかった。休み時間になっては家から持ってきた小説を読んで時間をつぶした。友達のいない私にとって、授業中のほうが気持ち的に安心だった。そんな学校生活を送っていた私だが、特段、その生活に嫌な印象は抱いていなかった。

あまり周りに気を使うタイプではなかったため、一人で過ごす学校生活も悪い気はなかった。そんなある日、体育の授業でたまたま二人一組になる必要があった。友達がいなかった私はペアを組むことができずに結局体育の先生とペアを組むことになった。

少し恥ずかしかったけど、「まぁ、しょうがないよね」っていう感じだった。しかし、帰りのホームルームで問題が発生した。体育の授業で私がペアを組めなかったことを知った担任の先生が、ホームルームの議題としたのだ。私は内心、「やめてくれ」と思った。

担任の先生は、私が一人ぼっちで悲しんでいると思ったのだろう。そう思ってしまうのも分からなくはないが、逆にホームルームの議題となってしまったことで、クラスメイトからの目線が気になってしまった。

担任の先生は私の救世主になったつもりでいたようだが、何事もなく、ゆったりとした学校生活を送りたかった私からすると、救世主でもなんでもなかった。おそらく小学生の時の私は今でいう、多様性の一部だったのだろう。

ミスをするのも人間、ミスを許さないのも人間

人間という生き物は動物の中でも頭がいい。だから、この世界は人間によって発展を遂げてきた。しかし、そんな人間であっても「人間はミスをする生き物」とよく言われる。つまり、私たち人間は完ぺきではないということだ。

新しいことへの挑戦や難しいことへの挑戦に対して、ミスを恐れずにチャレンジしようとよく言われる。前向きなミスはむしろ成功への近道とされる。しかし、当然、してはいけないミスもある。そのようなミスを犯してしまうと、この世界では一気に手のひらを返される。

表面上は更生という言葉を使ってミスからの立ち直りを示しているが現実はどうなのだろう。やり直しがきかない世界という印象が強い気がする。

やり直しを許さないのも我々人間である。ミスをするのも人間であり、やり直しを許さないのも人間。何ともおかしな構図である。やり直しを許さない人は、まじめで、一つも過ちを犯すことなく生活をしているのだろう。自分はこんなにも頑張っている、という考えが他人のミスを許せなくなってしまうのか。

私たち人間は、自分に対する評価を他人と比べることで測る傾向がある。測る基準はさまざまであり、学歴や年収、地位などがあげられる。他人と比べた時、自分のほうが勝っていると幸せを感じる。しかし、他人と比べたところで自分の幸福度は変わらないことに気付いている人もいる。

幸せを感じるポイントは人それぞれである。私にとっての幸せは、誰かにとっての不幸せかもしれない。そういったことを考えると、他人と何かを比べたところで、そこからは何も得られないことに気が付く。そこに気が付いた人たちは、物差しを他人から自分自身へ向ける。

自分にとっての幸せとは何か?それを考えるようになれば、自然と他人のミスに目がいかなくなる。たとえどんな人がミスからの再スタートをきったとしても、自分には関係がないことなのだ。そして、自らのミスもだんだんと受け入れることができる。

コメント